ブログ

10.302024

永住許可の取消し(令和6年入管法等改正)について

※「出入国管理及び難民認定法」については、以下「入管法」と記載します。

1 在留資格「永住者」とは

⑴ 概要(出入国在留管理庁HPより)

永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。

⑵ 要件

現行の入管法第22条第2項は、永住許可の法律上の要件について、次のとおり規定しています。

法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき(国益要件)に限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること(素行善良要件)。

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)。

日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子については、素行善良要件と独立生計要件を満たす必要はなく、国益要件のみが求められます。また、難民認定を受けた者については、素行善良要件と国益要件のみが求められることとなります(「出入国在留管理庁 入国・在留審査要領」より)。

また、「永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改定)」に要件に関する詳しい記載があります。

2 令和6年入管法等改正について

令和6年6月14日、第213回通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)」が成立し、同月21日に公布されました(公布の日から原則3年以内に施行)。

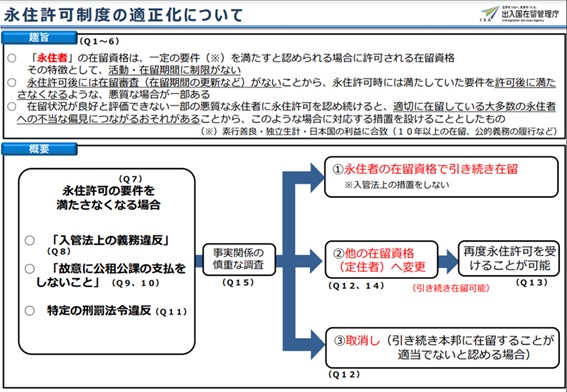

当該改正法において「永住許可制度の適性化」として、永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由が追加されることとなりました。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可することとされています。

3 永住許可要件の明確化について

明確化とは、現行入管法に記載されている「その者の永住が日本国の利益に合する」との永住許可の要件について、現在「永住許可に関するガイドライン」に記載されている「公的義務を適正に履行していること」について、「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」として法律に明記するものです(入管法第22条の4第1項第8号)。

出入国在留管理庁(以下、「入管」と記載します)は、「永住許可制度の適性化Q&A」Q7の中で、今回の改正は新たな永住許可の要件を加えるものではなく、許可の要件を厳格化するものでもないとの見解を示しています。

永住許可制度の適性化Q&Aより

Q7 永住許可要件の明確化とは、どのようなものですか?新たな要件が加えられ、許可の要件が厳格になるのでしょうか?

A 明確化とは、現行入管法に記載されている「その者の永住が日本国の利益に合する」との永住許可の要件について、現在「永住許可に関するガイドライン」に記載されている「公的義務を適正に履行していること」について、「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」として法律に明記するものです・

したがって、今回の改正は、新たな永住許可の要件を加えるものではなく、許可の要件を厳格化するものでもありません。

4 在留資格の取消事由の追加について

在留資格の取消事由については現行入管法第22条の4に規定があり、新住居地の届出をしなかった場合(9号)や虚偽の住居地を届け出た場合(10号)、不正の手段等により永住許可を受けた場合(4号)は、「永住者」の在留資格を取り消されることがあります。

改正後の入管法第22条の4第1項第8号および9号において、新たに取消事由が追加され、入管法上の義務違反又は故意に公租公課の支払をしない場合(8号)、特定の刑罰法令違反をした場合(9号)に、入管が「永住者」の在留資格を取り消すことができることとされました。

当該取消事由の追加について、永住権を得た外国人から「常に強制送還の不安にさいなまれながら暮らすことになる」といった不安の声が上がっており、また、有識者からの批判も出ています。

これらの世論に対し、入管は「永住許可制度の適性化Q&A」の中で、次のように述べています。

Q6 公租公課の不払が問題なのであれば、日本人と同様に督促や差押えで対応すれば十分であり、在留資格の取消しは永住者に対する過剰な措置でないでしょうか?

A 永住者については、我が国で生活する上で最低限必要なルールを遵守することが見込まれる者として永住許可を受けているところ、今般の措置は、公的義務を適正に履行せず、在留状況が良好と評価できないような場合に適正な在留管理を行うことを目的とするものであって、過剰な措置であるとは考えていません。

Q9 改正後の入管法第22条の4第1項第8号の「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、具体的にどのような場合を想定していますか?病気や失業などでやむを得ず支払ができない場合にも、在留資格が取り消されるのですか?

A 「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことをいいます。

そして、「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことをいい、例えば、支払うべき公租公課があることを知っており、支払能力があるにもかかわらず、公租公課の支払いをしない場合などを想定しています。

このような場合は、在留状況が良好とは評価できず、「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではないと考えられます。

他方で、病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定していません。

取消事由に該当するとしても、取消しをするかどうかは、不払に至った経緯や督促等に対する永住者の対応状況など個別具体的事情に応じて判断することとなります。

Q10 例えば差押処分等により公租公課が充当されるなど、事後的に公租公課の不払状況が解消されれば、「故意に公租公課の支払をしないこと」には当たらないのでしょうか?

A 永住許可制度の適性化は、在留状況が良好とは評価できない永住者に対し、法務大臣が適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、滞納処分による差押え等により公租公課の徴収という目的が達成されたとしても、それにより、必ずしも在留資格の取消しなどの対象とならないというものではありません。

しかし、仮に取消事由に該当したとしても、実際に取消しするかどうかについては、適正な在留管理を行うという観点から判断するものであり、個別の事案における公租公課の未納額、未納期間のほか、支払に応じたか否かなどの関係機関の措置への永住者の対応状況等も踏まえて判断することになり、事後的に公租公課の不払状況が解消されたかどうかについても考慮されます。